水仙[Narcissus]作为一种跨越东西方文化的植物符号,承载着丰富的象征意义。在王家卫电影《花样年华》中,苏丽珍的一件旗袍上印有黄水仙[daffodil],这一设计不仅是对角色情感的隐喻,更是对艺术史中的水仙图像的呼应。本文以旗袍上的水仙图案作为切入点,结合艺术史中的经典绘画作品,探讨水仙在东西方文化中的多重内涵及其图像学意义。

《花样年华》剧照,苏丽珍身着水仙图案旗袍。

近日重温《花样年华》,覆裹着苏丽珍婀娜曼妙身形的23件旗袍被观众津津乐道,各种关于风格、材质、做工、图案纹样讨论很多。因为导演对于男女主角生活时代所有细节有着非同一般的苛刻要求,于是观众得以从重复单一的拍摄场景中欣赏到了极富时代特征且视觉凝练的高品质戏服,植物花卉、抽象几何、纯复色条线色块等丰富纹样折射出了上个世纪60年代的东方之珠审美的流光。23件旗袍中我最欢喜的是那件黄水仙旗袍,且唯独这件是大立花折枝单花。

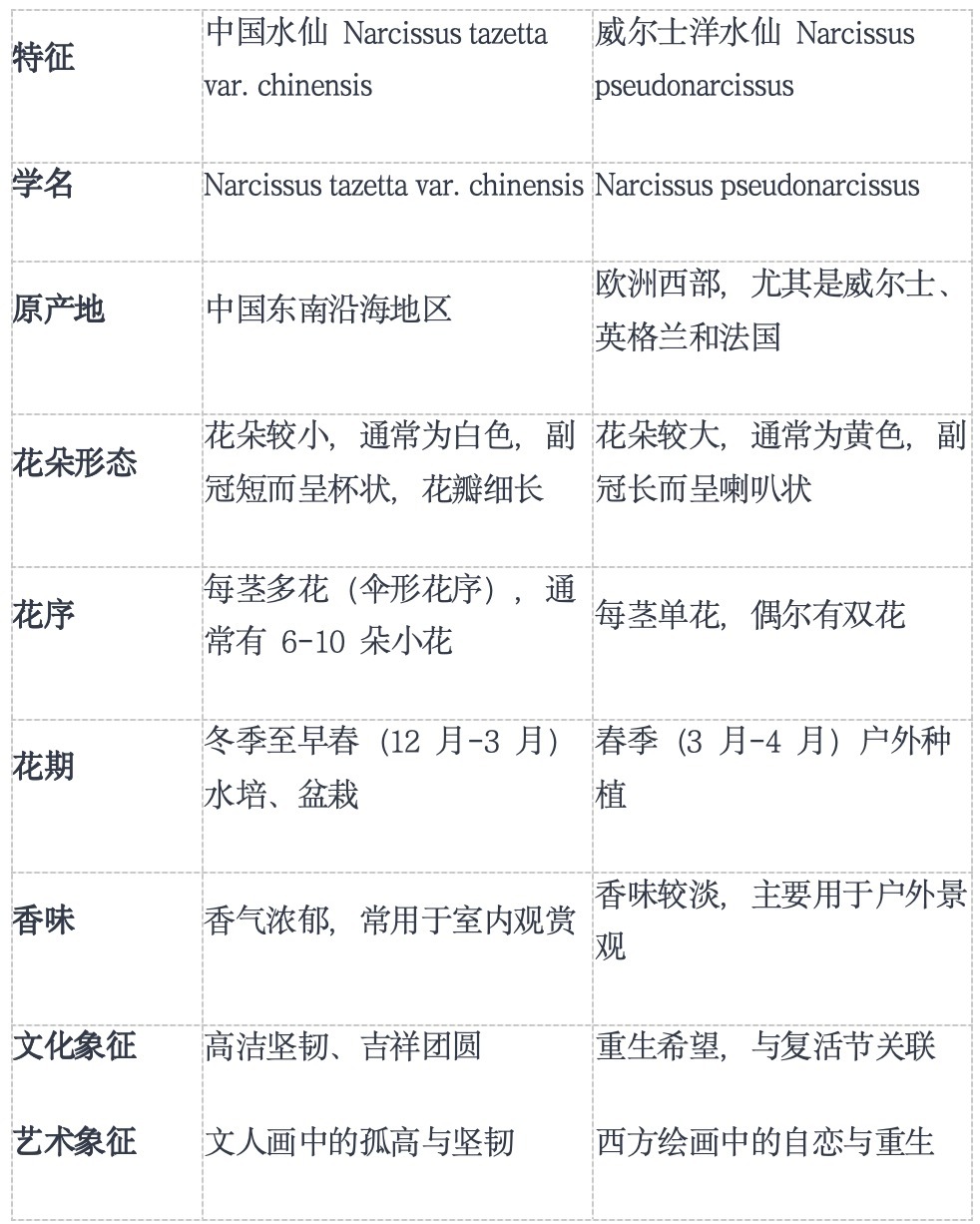

影片中的水仙旗袍纹样是一株硕大直立,有着金黄色喇叭状副冠(trumpet-shaped corona)的黄水仙。根据植物形态学知识可明确辨认出它是水仙属中的威尔士洋水仙(Narcissus pseudonarcissus),即英语中的“daffodil”。需要指出的是,尽管它和中国水仙同属石蒜科水仙属(Narcissus),但种类不同,其形态特征、文化象征和生长习性皆有所不同。以下是两者在植物学分类形态和花卉文化上的异同:

威尔士洋水仙与中国水仙的比较。

中国水仙与威尔士洋水仙在植物形态上存在差异,在东西方文化艺术语境中也形成了独特的象征体系。在西方历史上,洋水仙的首次知遇之恩是公元前十世纪的罗马人,他们四处收集在春寒料峭中最早绽放的靓丽黄色花朵供奉在神祗之前以表敬意,在日常生活中水仙香料也是炙手可热的馈赠佳礼。随着罗马帝国衰落,洋水仙也沉寂了很久。直至它在十七世纪受到威尔士人的追捧,并被推上国花的宝座,从此被称为“威尔士洋水仙”(Wales Daffodil)并被赋予了更丰富的美好寓意。威尔士洋水仙以其明艳的黄喇叭花形,成为复活节与圣大卫节(St David’s Day)的象征,传递重生与希望的讯息。中国水仙以其清雅的花姿与浓郁的香气,成为文人墨客寄托孤高情怀的载体,同时承载着传统春节团圆吉祥的寓意。中国水仙蕴意着“内敛”与“孤高”,而威尔士洋水仙则代表着“外放”与“新生”。两者的差异,不仅体现在植物学特征上,更折射出东西方文化对于自然与生命的不同理解。

威尔士黄水仙 (手绘)

中国水仙 (植物图谱手绘)

植物形态上确认了花样旗袍上的洋水仙,在西方艺术绘画图像语境中简略地回溯以“水仙”为主题的三个“名场面”。 在希腊神话中,水仙盛开在严冬过后春天,象征着重生、关联着一切新的开始。水仙与春之女神珀耳塞福涅(Persephone)关联,她的回归标志着寒冬之后的万物复苏。此神话构建了西方植物文化中洋水仙花语的基本要义:新生、重生、希望的回归。在英国桂冠诗人华兹华斯(William Wordsworth)的咏诵水仙的诗歌中得以再现:

A host, of golden daffodils

Beside the lake, beneath the trees

Which is the bliss of solitude

And then my heart with pleasure fills

And dances with the daffodils

「金光闪闪的水仙花迎风舒展

在湖畔边 在树荫下

是我孤独时候心中的福祉

于是我的心底溢满了幸福

好似在与水仙一起悄然起舞」

在湖畔、树下、无垠之地,一簇簇、金光闪耀水仙在湖畔、树下舞动着,像是一抹明艳的色彩照亮诗人的心。苏丽珍的水仙也是明亮的金黄,在浅淡的湖绿底子衬托下越发楚楚动人,像极了苏丽珍内心对于真情的渴望。水仙“希望与重生”的寓意在电影中通过旗袍上水仙的黄色得以延续。

卡拉瓦乔,《纳西索斯》,1597

从神话诗歌转向西方绘画中的水仙“自恋”象征符号的著名作品是卡拉瓦乔那幅《纳西索斯》(Narcissus,1597)。画作描绘了希腊神话中的美少年纳西索斯俯身凝视着水中倒影的场景,画面通过镜像构图将人物困于自我欣赏和凝视的闭环,诞生了“自恋”与“自我沉溺”的悲剧属性。水仙转化为英俊华美的纳西索斯肉身出现在黑暗阴影的空间之中,阴郁而幽静,由此成为“自我迷恋”“自我沉溺”的象征。前拉斐尔派成员威廉·沃特豪斯(John William Waterhouse)《厄科与纳西索斯》(Echo and Narcissus,1903)更进一步深化了水仙的象征意义。植物水仙和人物纳西索斯同时出现在画面中,水仙从纳西索斯的倒影处生长,暗示爱情终结后的“畸变重生”。在导演和美术服装指导的精心安排下,这种“消亡与重生”的双重性,在电影《花样年华》中通过旗袍上水仙纹样得以延续——苏丽珍的情感困局恰如纳西索斯的闭环,欲望在镜像中逐渐消弭。欧姬芙(O’keeffe)的水仙主题作品数量和知名度不及其他的花卉作品,她在上个世纪30年代创作过两幅水仙。有趣的是,这些作品并未使用常见的Narcissus或Daffodil命名,而是使用了“Jonquil” 水仙的另一名称,其词源来自法语。艺术家延续了一贯描绘花卉的独特视角——整花或花的局部仿佛被置于放大镜之下,以洋水仙特别的喇叭状副冠为中心,通过细腻色彩渐变和柔和的笔触,花的柔嫩与脆弱被表现得淋漓尽致。欧姬芙将水仙从原始形状中抽离表现出来,凝练的轮廓和纯粹的色块营造出了花卉自然质朴的原始美感,并将自然主题转化为一种抽象的视觉语言,体现了现代艺术对形式与内容的重新定义。

威廉·沃特豪斯,《厄科与纳西索斯》,1903

欧姬芙的水仙花作品是现代主义美学的典范之一,女性视角也是欧姬芙花卉作品中另一特质,通过局部放大花卉形态,赋予了娇嫩花卉和强大力量的对比冲击。苏丽珍旗袍上的水仙图案不仅引人注目,也是影片中唯一一件敞领穿着的旗袍。无论是欧姬芙放大的黄水仙还是敞领旗袍上的黄水仙都从某种意义上共同折射了女性对于当时社会约定俗成的各种束缚枷锁的对抗属性的呈现。

欧姬芙,Jonquil,1936年

23件旗袍大多为繁复满印,色彩选择也更明亮,唯独这件是折枝独放配着疏朗的零星叶子,无意间有着中国传统文人绘画中“留白”意境。泉屋馆藏的朱耷(八大山人)《安晚册》有两帧渴笔焦墨勾勒的水仙,一株微垂怒放根土裸露,另一株则是无根无土的含苞丛枝,构图极简,留白极广,中国水仙以丛生水培为主,文人墨客笔下的水仙却是独赏最佳,所谓“空谷佳人,绝世独立。”同时此类创作表现手法在象征意义上被读解为传递遗民文人的孤愤与坚守。八大笔下描绘的是中国水仙,植物形态上和苏丽珍旗袍的洋水仙略有不同,但“留白”的“残缺美学”、散落叶片旋转翻飞的笔意与影片中人物忐忑情绪变化形成完整的张力,恰似八大山人笔下水仙的倔强弧度,貌似将传统文人画的“骨气”注入到现代旗袍,某种程度上使苏丽珍的情感压抑获得历史的纵深感。旗袍款式源于中国清代满族服饰,经过多次简化实用改良演变到上个世纪60年代的中西合璧摩登融合风格,东方形制贴合东方女性身形,图案设计却融合了植物藤蔓、抽象几何色块、极简不规则线条等西方现代工业设计元素。电影道具之一的小小旗袍承载着形式杂糅(formal hybridity)并出色完成了暗示着符号的跨文化转译。

朱耷 《安晚册》之 水仙、含苞水仙,泉屋美术馆藏

从图像学阐释的角度,旗袍作为“第二皮肤”,将艺术史的象征符号转化为私密的身体经验,在视觉效果与情感压抑之间建立辩证关系。苏丽珍的旗袍实为一部压缩的艺术史:希腊神话珀耳塞福涅苏醒唤起春天的新生洪荒之力,沃特豪斯笔下厄科“爱而不能得”的惆怅哀怨,欧姬芙明艳水仙的花心扑面而来直指内心的反噬能量,八大笔下孤芳自赏的清冷“骨气”凸显了折枝的留白逸气,皆被重新融合并解构在织物纹样的经纬之上,成就了服饰审美的诗意体现。

《水仙图》页,宋,纨扇页,绢本,设色,纵24.6厘米,横26厘米,故宫博物院藏

赵孟坚,《水仙图卷》(局部),台北故宫博物院藏

六十年代的南丫香江,旗袍上的水仙图像通过形式杂糅与色彩博弈,成为东西方文化语境中的流动特质,每一朵水仙都是一段历史的曾经刻痕,既见证着文化转译的动态浸淫,也记录着本土美学的持续韧性,实现了从艺术史到电影服饰符号的融合。从纳西索斯的倒影到苏丽珍的旗袍,跨越了时空的复调在电影中通过旗袍纹样得以呈现,使《花样年华》超越了爱情叙事,产生了对文化、历史、艺术、人性宿命的哲学追问。水仙的意象在文化迁徙中不断自我更新,最终成为不同时代离散美学的完美隐喻。通过对水仙的图像学浅析,电影服饰研究不应止步于视觉分析,而需将其置于更广阔的艺术史谱系中,揭示纹样作为“文化转译者”的复杂使命——正如潘诺夫斯基所言,真正的图像学阐释,终将指向“人类精神的基本倾向”。

《花样年华》剧照

作者系波士顿大学东亚艺术史硕士,中国美术学院美术史博士候选人,策展人。

发表评论