灯彩,又叫花灯,是起源于中国的一种传统民间手工艺品,有着近二千年历史。精美别致的灯彩象征着人们对美好生活的祈愿,自古以来就广受欢迎。在中国灯彩文化的悠久发展历程中,上海灯彩宛如一颗璀璨的明珠,闪耀着独特的光芒。

2025上海豫园灯会中心广场“金蛇献瑞”(来源:上观新闻)

上海灯彩的历史源远流长,与元宵节的渊源更是深厚。据记载,早在汉代,上海地区就有了元宵闹灯的习俗。明清时期,上海元宵灯会已成相当规模。清末思想家王韬的《瀛壖杂志》详细记载了沪上元宵灯会的盛况:“沪人放灯每在上元节前后。剪纸镂花为七宝盖,中空可点烛,此唯沪邑有之。一灯之制,经岁始成,虽费数十金不惜。又或扎彩为亭,高可三四丈,间饰龙凤,以云母石为鳞甲,上下通明,光照数丈。”

在豫园灯会三十年暨中国灯彩艺术展上的一组“仙鹤”作品,由上海灯彩保护传承工作室制作(来源:上海发布)

20世纪30年代以后,上海的元宵灯会趋于沉寂。1979年起,豫园等处相继恢复举办元宵灯会。自1995年始,每逢春节,豫园新春民俗艺术灯会(简称“豫园灯会”)都点亮冬日的申城,成为上海标志性新春文化活动和城市文化名片。2011年,豫园灯会被批准列入第三批国家级非物质文化遗产名录。

上海近现代灯彩艺术继承了古代灯彩的优秀技艺,不仅在材质上不断更新,包括麻、纱、丝绸、玻璃等,而且品种更为丰富,主要分为撑棚灯(又称节日灯、红绸灯)、走马灯(又称电转灯)、宫灯、立体动物灯四大类,形成了独具特色的海派灯彩。其中,“何克明灯彩”(又称“上海立体动物灯彩”),集观赏性、艺术性、装饰性于一体,堪称上海灯彩艺术最精粹的部分。

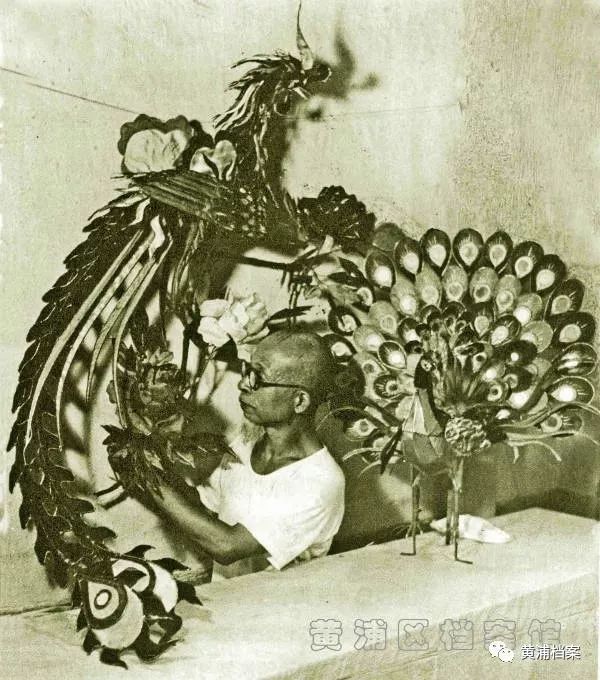

何克明在制作《百鸟朝凤》中的孔雀(来源:黄浦区档案馆)

素有“江南灯王”美誉的上海灯彩艺术大师何克明(1894~1989,祖籍南京,生于上海,回族)是“上海立体动物灯彩”的创始人,他博采南北灯彩之精华,又别出心裁地吸收借鉴了西洋雕塑艺术,用铅丝替代竹蔑,并充分利用江南盛产的丝绸绫缎、金银丝线、金银箔纸、各类彩纸,所扎制的动物灯彩骨骼结构准确,姿态传神,造型生动,色彩绚丽。其作品多选用人民群众喜闻乐见、寓意吉祥的龙、凤、龟、鹤、狮、虎等动物作为创作题材,凝聚着中华民族悠久醇厚的文化底蕴。1953年,何克明创作的大型艺术灯彩《百鸟朝凤》荣获华东工艺美术观摩会一等奖,并被国家历史博物馆(今国家博物馆前身)收藏。

2007年和2008年,以“何克明灯彩”为代表的上海灯彩先后被列入第一批上海市非物质文化遗产名录与第二批国家级非物质文化遗产名录。

除了“何克明灯彩”,在宝山罗店地区已流传数百年的罗店彩灯亦是上海灯彩艺术的一株奇葩。罗店彩灯以竹、木、芦苇、铁丝为骨,色纸、彩绢为表,将书画、剪纸、雕刻、编扎技艺融为一体,主要类型包括十二生肖灯、蝴蝶灯、金鱼灯等挂式彩灯,走马灯、盘龙灯、刘海戏金蟾灯、双龙戏珠灯、鲤鱼跳龙门灯等座式彩灯,舞龙灯、蚌壳灯、荡湖船灯、挑花篮灯等表演彩灯。2007年,罗店彩灯被列入第一批上海市非物质文化遗产名录。

罗店彩灯(来源:上海市宝山区文化和旅游局)

“有灯无月不娱人,有月无灯不算春”,元宵佳节将至,申城各类街市、主题乐园等公共场所的灯彩争奇斗妍,美不胜收,尤其是“三十而立”的豫园灯会更是用灯的海洋为市民游客打造出一个传统与现代交织的奇幻世界。上元之夜,若不与至亲好友一同逛灯会、猜灯谜,“如何消得此良辰”。

素材来源:“黄浦记事”公众号、“黄浦最上海”公众号、“文旅宝山”公众号、“中国彩灯博物馆”公众号、《上海二轻工业志》、上海非物质文化遗产网

综合整理:戴舒、陈皓

校对:王礼荣

编辑:戴舒

版式:龚紫珺

原标题:《上海灯彩,藏在光影里的非遗浪漫》

发表评论