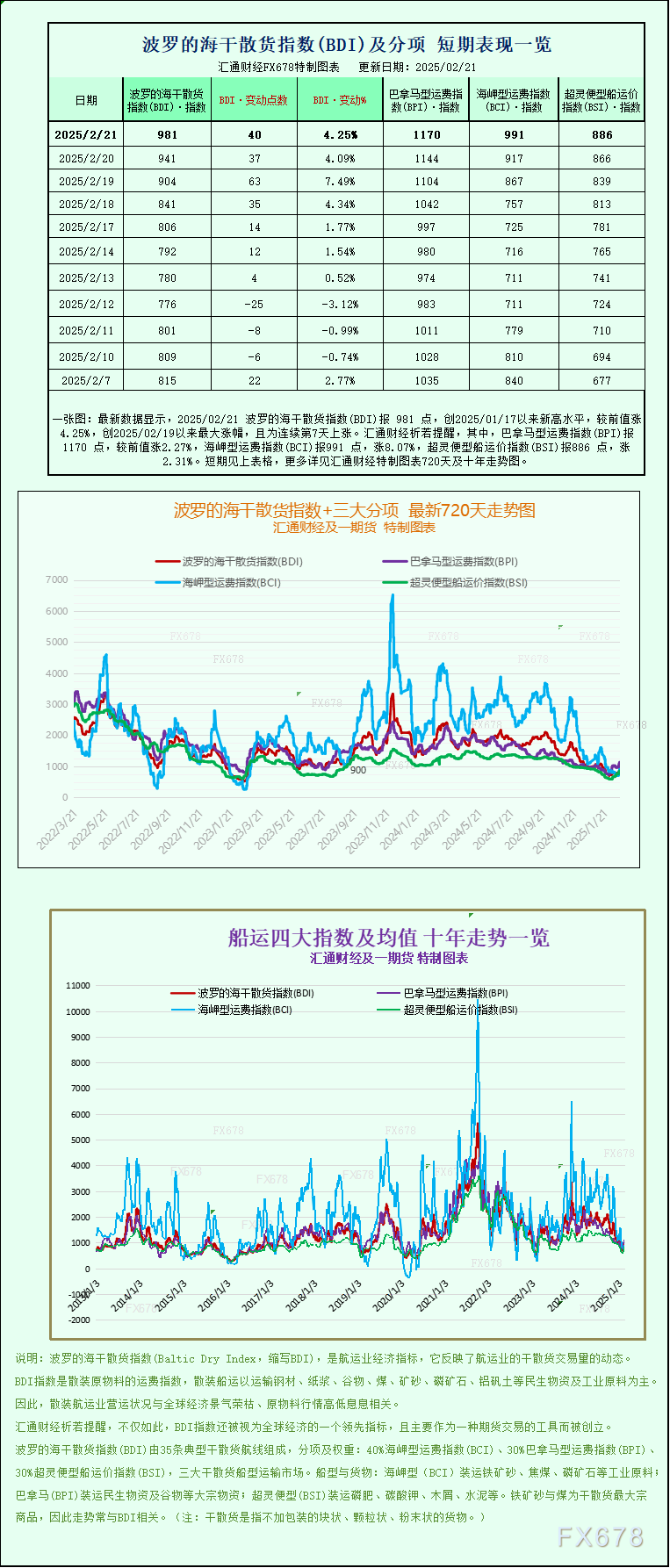

2025年年初,一则“2023年昆明海关曾查获未申报手机SIM卡1.15万张”的消息引发热议,有媒体报道称,用于实施诈骗的号码,并不是虚拟号,而是真实存在且经过实名认证的。

近日,顶端新闻记者通过多日暗访发现,某渠道一张实名制手机卡售价600到1000元不等,伪装成饰品夹在泡沫层中从江苏发货。卖家多自称人在境外,收卡、发货另有其人,已形成灰黑色交易链,且出售的手机卡经常快速被封。

实名制手机卡卖至千元!售后只保10分钟

近日,顶端新闻记者以顾客身份,进入某交易渠道,发现实名制手机卡被明码标价,售价从600元到1000元不等。

一卖家介绍,他所售的实名制手机卡中,中国移动SIM卡价格稍高,中国联通SIM卡价格最低。这些手机卡按来源分为“老人卡”(骗得老人手机后拆出手机卡)和“人头卡”(拉人头在营业厅办卡)。

顶端新闻记者询问购买规则及售后问题,大部分卖家称购卡客户若因“跑业务”(拨打诈骗电话)被封卡,不提供售后。也有个别卖家承诺,为“跑业务”的客户提供“10分钟保时”,即:10分钟内被封卡则退款。

暗访中,有卖家提醒记者:购卡后需尽快使用,其他客户拿到卡后,一般会连续打电话,一直打到被封卡,因为“无法保证手机卡能‘存活’多久”。

顶端新闻记者买下一张售价665元“老人卡”后,卖家很快将交易编号、内容、总金额等信息公开在该渠道,记者核对无误后告知“监督者”,卖家随即被冻结一笔“押金”。

次日凌晨,卖家安排发出空运顺丰快递,并将单号告知记者,流程与国内网购类似。发货地为江苏无锡,到货的快递被伪装成一盒饰品,“老人卡”就藏在包装内的泡沫夹层中。

藏在饰品盒泡沫层中的手机卡

记者将该SIM卡插入手机后,运营商显示为“中国联通”,号码归属地为无锡,经测试该手机卡可以成功拨通电话。

确认无误后,顶端新闻记者向“监督者”发送“确认收货”,先前的“押金”被解冻。记者咨询卖家售卖电话卡会不会被警方查获,对方透露线上卖家人多在境外,发货、收卡另有其人。

电诈团伙招募“打手”时薪达1000元

顶端新闻记者从警方及反诈人士处获悉,类似售卖SIM卡的渠道已形成了“灰黑色交易链”。

通过该渠道,卖家将电话卡等工具推广、引流,获得“客源”;买家则可以在该渠道多方对比、询价;招募者还会发布“场地直招”(境外电诈团队直招)信息招揽“打手”(国内电诈人员)。

渠道内还有工作人员监督交易内容是否真实,卖家、招募者等在该渠道交易前,需要提前缴纳押金,金额在几万元到几百万元人民币不等。

顶端新闻记者在该渠道联系到多名招募者,交流中发现对方疑似在境外电诈园区工作,招募“打手”是为了搭建某类型“手机口”。

通过对方描述,记者得知,搭建“手机口”是指,“打手”接听“场地客服”(境外电诈话务人员)线上电话的同时,用另一部手机拨通国内“目标”电话,辅助“场地客服”将境外来电进行“伪装”。

招募者往往会发布的高薪文案吸引“打手”,比如“每小时1000元,满时有奖励,‘出鱼’(诈骗成功)有提成”。

诈骗团伙发布的广告示意图

经过多日暗访,顶端新闻记者观察到,招募者给“打手”开出的“时薪”每日会上下浮动。2025年春节假期后,“时薪”连续多天稳定在1000元以上,“上口”(拨通诈骗电话)每满1小时再奖励70元,若“出鱼”,每5万元另奖励2000元。

交易渠道的监督者还会监督“打手”是否按“场地客服”要求拨打电话,以及客服是否如约结算“时薪”。

顶端新闻记者以应募“打手”为由,进入多个招募群。多名招募者称其本人在境外,“打手”必须人在国内,并自备实名制手机卡、QQ号等工具。

当记者问:“无论是否骗到钱,都将按通话时间支付‘时薪’吗?”几位招募者均给予肯定回答,更有人承诺:通话结束后立即结账。

而且,只有被“场地客服”选中的应募者才可以“上口”。

在获得一名招募者信任后,他向顶端新闻记者透露,有的运营商卡容易(被)封,反诈还严,客服快要骗到人时,运营商会监控到,提醒“不要上当受骗”。

招募者:谁诈骗成功谁是“倒霉蛋”

“价格理想,结账真实”,顶端新闻记者向一名“打手”询问该渠道是否“靠谱”时,他这样总结。

根据渠道的一则公开交易信息,记者联系到这笔订单的“打手”,对方告知,信息中的“1120元”是他的时薪。

他自备了多张实名制手机卡,共“上口”两个多小时,虽然没“出鱼”,但拿到了“满时奖励”。当记者问其是否会因“上口”被警方联系时,对方不再回复。

暗访中记者咨询招募者,“打手”会不会被警方锁定?其中一人回复:“不‘出鱼’,警察就不会找你,谁‘出鱼’谁是倒霉蛋。”

截至发稿前,前文中无锡发货的“老人卡”已被封卡,显示“无服务”。记者将该电话卡交易渠道、发货信息、卡片编码等详细情况举报给无锡市公安局刑事警察支队,工作人员记录后回复,将梳理信息,视具体情况开展侦查工作。

被出售的实名制SIM卡从何而来?某市局反诈民警告诉顶端新闻记者,根据以往办案经验,近年来电诈犯罪分子所使用的实名制SIM卡,多为卡主在运营商处办理后高价出售,少部分是违法分子诱骗他人办卡或拆他人手机卡进行售卖。

山东省人民检察院曾公布,2024年3月至4月间,有诈骗分子冒充通信公司员工,声称提供网络升级服务,借机将老人的SIM卡替换为假卡,并告知老人暂时不要使用手机,以免影响“升级”或“慰问”进程,三人通过该手段骗取20余张老年人SIM卡,并将这些SIM卡提供给上线用于拨打诈骗电话,从中非法获利共计2.7万余元。

绵阳市涪城区人民法院曾公布,2024年有犯罪分子向老年客户宣传办卡送50元,共收购30余张。经查部分电话卡涉多起诈骗案,涉案资金20多万元。

不过,也存在运营商内部工作人员用非法手段获得手机卡后倒卖,此外还有早年间遗留下来的非实名已激活手机卡,仍然可以进行通话。

根据央视网消息,河北保定高碑店市警方曾在2020年破获一起特大非法买卖SIM卡、银行卡案,抓获犯罪嫌疑人22人,其中包括北京市移动、电信、联通三大运营商内部职工10人,缴获SIM卡、银行卡数千张以及作案用手机、电脑等一批。

据浙江省反诈中心消息,2024年3月,山西朔州有运营商内部工作人员通过“下乡送服务”“赠送生活用品”等手段,隐瞒真相,欺骗群众办理电话卡。这些电话卡被用于电信网络诈骗,造成大量被害人财产损失。

警方:诈骗形式“日新月异”,居民须提高警惕

警方工作人员解释,随着我国打击电诈力度加强,人们防范意识变高,境外电诈手段也在升级。

如今,实名制手机卡往往单价很高,而且使用几小时甚至几分钟内就会被有关部门封卡,电诈犯罪分子打得快,卡耗得也快,需要为诈骗投入大量成本。

“但50通诈骗电话中,只要骗成一次,就能获得数万元的收入。”警方提醒,居民身份证、手机卡、银行卡等物品须妥善保存,若出售或被犯罪分子诱骗办理了手机卡并实施诈骗,将面临法律责任。

一名从事反诈工作多年的专业人士告诉顶端新闻记者,近年来,我国警方对电诈的打击力度持续加强,诈骗分子实施电诈所需的成本已相当高昂,但电诈分子自恃身在境外,诈骗形式可谓是“日新月异”。

据该人士透露,目前,境外电诈分子主要通过“手机口”、“猫池”(通过部署在国内的中继设备,将电话信号转为网络信号,隐匿来电属地)和“境外虚拟号”(国外虚拟运营商提供的手机号)三种形式与国内受害者进行通话。前两者需要有人在国内充当“帮手”,后者接听人能看到运营商的“境外来电”提示。

据警方消息,近年来,相关部门已对“手机口”和“猫池”两种类型的电诈进行大力打击,通过技术手段很快就能锁定国内电诈犯罪分子并实施抓捕。对于“境外虚拟号”类型诈骗,反诈人士建议,居民可以致电本人的SIM卡的运营商,开启“拦截境外来电”功能进行预防。

警方也建议,遇到陌生来电或链接时必须提高警惕,不要轻易接听或点击,“涉及钱的问题一定要多方核实,同时积极通过公安部门的宣传渠道,学习反诈知识。”

(原题为《暗访SIM卡交易链:实名制卡售价超千元,藏在饰品盒发货丨顶端100℃》)

发表评论